「憎しみ」で連帯する社会か「優しさ」で連帯する社会か

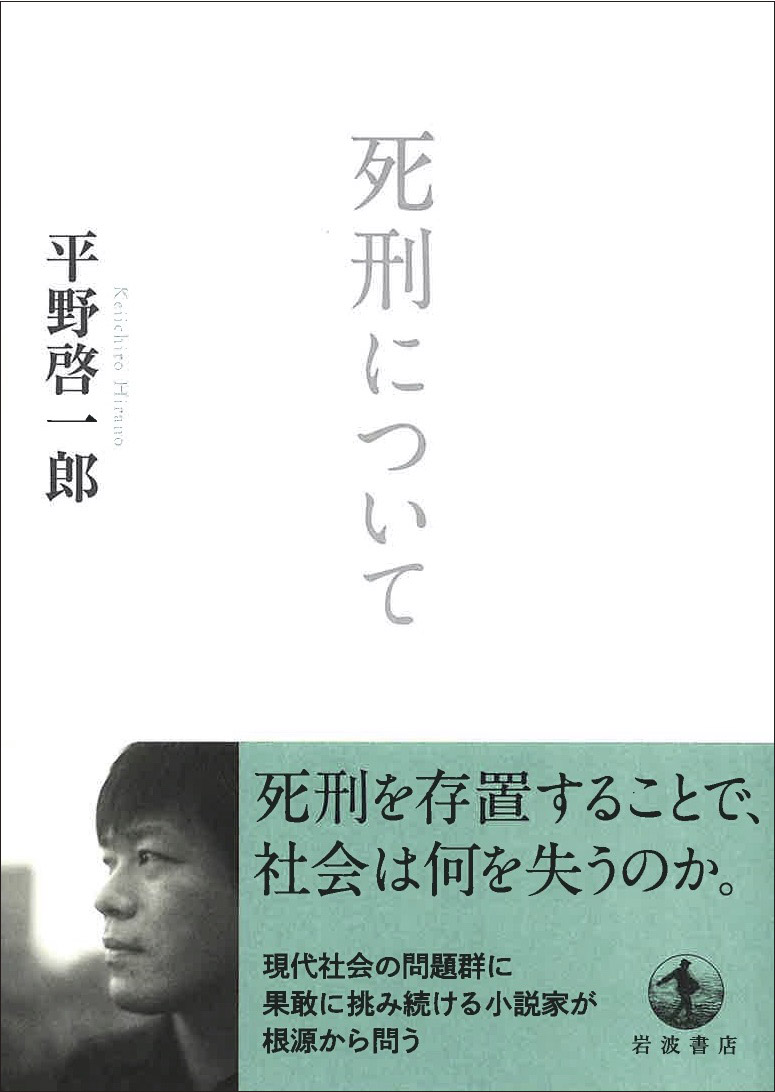

本書は、 「死刑は必要だという心情」「『なぜ人を殺してはいけないのか』の問いに向き合って」「多面的で複雑な被害者の心に寄り添うとは——『ゆるし」と『憎しみ』と」「なぜ死刑が支持され続けるのか」 「『憎しみ』の共同体から『優しさ』の共同体へ——死刑の廃止に向けて」の5篇からなる。 自己の死刑制度に対する態度形成とその変遷から現下の膠着した問題状況に対する解法が綴られており、「人の死」の三つの捉え方から始まる。そして、殺人の違法性、死刑存置論への「嫌気」、社会の無責任さ、そして死刑=暴力による支配の危険性の指摘へと続く。実際の事件や自身の体験を織り交ぜ、様々な作品の制作意図や関連分野からの引用を巧みに用いて読者を惹きつける、さすが気鋭の作家の文章である。

冒頭では、20代後半まで、「死刑存置派」であったことを吐露する。どうして「廃止」の立場に変化したのか。それは筆者の父親の死をきっかけに、死について子どものころからいろいろ考えをめぐらしたことにあったという。その後、ヨーロッパの作家たちとの交流の中で、「なぜ人を殺してはいけないのか」の問に向き合ったことから、さらに思索を深めていった。

このテーマを犯罪被害者の視点で書いた『決壊』で、大きな心情の変化──死刑制度に嫌気がさした──があったという。

その一つの理由が警察捜査に強い不信感を抱いたことで、死刑存置の心情に対して冤罪の存在は大きくのしかかってきた。

文中で再三指摘するのが被害者に対するケアである。わが国ではこれが欠落ないし脆弱であることが死刑廃止の大きな障害になっていると指摘する。「死刑を望む被害者の感情自体は理解すべきであり、最大限傾聴すべきである」とし、十分なケアがない被害者側に「ゆるし」を求めることは「困難な行為」であり「苛酷なこと」である、と。そして、思想家ハンナ・アーレントの『人間の条件』から、「ゆるし」と「罰」について、両者は正反対ではなく、第三者が介入しなければ終わらない復讐の連鎖を止めるという同じ機能を持つものであるとその共通性を指摘する。その上で、被害者感情と死刑という国家制度との間に、何が正義かという思索が必要であるとも説く。

さらに、わが国において死刑が支持される理由として、①人権教育の失敗、②メディアによる勧善懲悪の吹聴、③絶対的存在(神など)の欠如、そして④新自由主義の浸透による格差社会の形成を挙げて、それぞれについて具体的かつ比較論的に解説する。とりわけ④に関して、個人が排除の対象とされその存在を失わされた「ゼロ世代」などを取り上げて、そこに「冷たい消極的否定論」が生まれ、それに加えて透析必須者に対する「税金の無駄」バッシングのような「熱い積極的否定論」まで形成され「全体主義に近い」世相となったと指摘する。

2010年代に入って、「役に立たない者」「害する者」を排除しようとする差別的排外主義が顕在化し、外国人殊に在日コリアンや生活保護受給者がそのターゲットにされ、弱き者が平気で否定される風潮が醸成された。こうした状況下で「人間業ではない」所業をした者は死刑=抹殺が当然とされ、生きて贖罪する機会が奪われることになったと言う。

そこで、この問題の解決には、基本的人権保障の観点と国際的視野から考えることが重要であるとして、生存の権利は「条件付きの相対的なもの」ではなく誰にとっても基本的なもので「絶対的なもの」でなければならないと繰り返し説く。また、ノルウェーのウトヤ島銃乱射事件やウガンダのジェノサイドを例にして、こうした惨事を死刑なしに乗り越えて被害者・加害者との宥和が図られたと称賛する。さらに、自作の『ある男』の主人公の台詞を引用して、一国民が不幸に直面していても何もしなかった国家がその法秩序に反したとして死刑によってその者を排除するのは、国家の不作為を逸脱者の存在自体をなかったことにすることで帳消しにするものであり「欺瞞」であると非難する。

最後に問う、被害者に寄り添うからこそ死刑を存置するか、さもなくば廃止するか、と。前者は「憎しみ」で連帯する社会であり、後者は「優しさ」で連帯する社会である、と。

(ま)

(2023年01月03日公開)