わが国の麻薬及び向精神薬取締法1条は、「この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している。

これをもとに同法と刑法136条以下によって、薬物および吸引器具の所持まで懲役刑の対象としている。このような現状をわが国の市民の多くは、至極当然のことと思うであろうが、これに対し「薬物使用者も人間だ!」として、アルコール(という薬物)の危険性を示して麻薬薬物使用者への差別や特別扱いを批判し、麻薬薬物と個人・社会とのあるべき関係を示すのが、本書の主眼である。

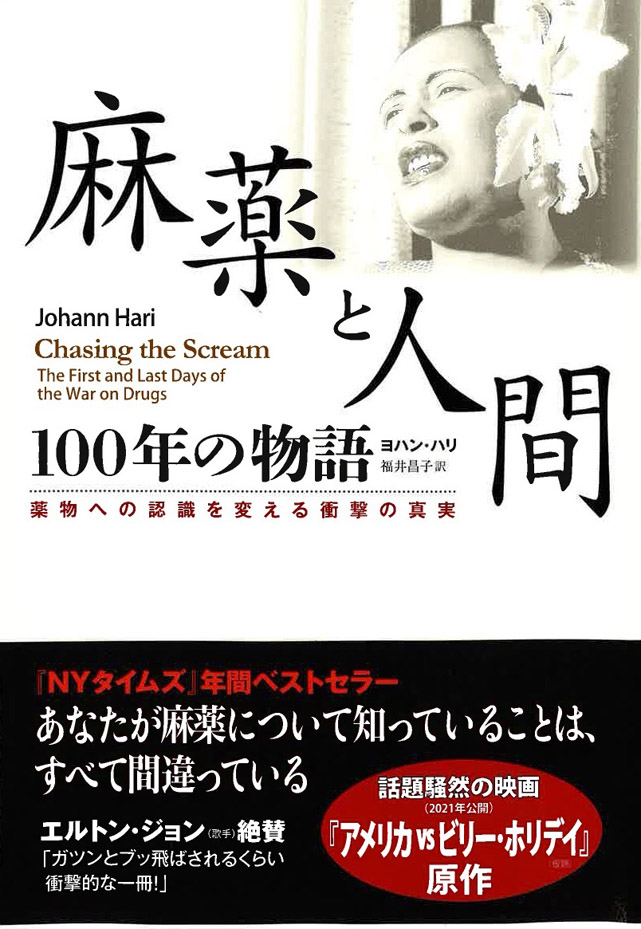

終盤の日本語版補遺「日本の『麻薬戦争』と“麻薬神話”」を除いて450頁余の本著は、第1章から第18章までの全体が5部構成で分けられている。第Ⅰ部「“麻薬戦争”の始まり」では、麻薬戦争の仕掛人であるハリー・アンスリンガー(最後には自身も薬物使用者になるのだが)と彼のターゲットの一人にされた、終生薬と縁を切れず早逝したジャズシンガーのビリー・ホリデー、この戦争の中で‘王国’を築いたアーノルド・ロススタインの三者の交錯を軸に、おもにアメリカにおける薬物使用者vs.取締当局との闘いを歴史的に分析している。これを縦糸にして、第Ⅱ部「麻薬をめぐる犯罪の実態」以下と絡めて麻薬戦争の不毛さを明らかにしていく。

第Ⅱ部ではその関係者──密売人、警察官と被害者──のそれぞれの立場からの麻薬戦争の捉え方を、次いで第Ⅲ部「麻薬戦争の最前線」では薬物依存者を欠格人間として非人間扱いされる現状を、そして本書の心臓部とも言える第Ⅳ部「不都合な科学的事実」で麻薬薬物の鎮痛以外の効能──精神安定、安堵感や悲しみの忘却など──を説明する。こうした安静を求める人間の意識変化の欲求は本来的に有する「第四の衝動」であるとの見解を紹介しつつ、依存症の主因が麻薬等の薬効そのものではなく、疎外やトラウマ、そして薬物規制による強度薬物への誘因など外部的な要因による個々人の精神状態にあると主張する。

これを受けて第Ⅴ部「“麻薬戦争”から平和共存へ」では、戦争から“平和共存へ”として、麻薬薬物の合法化へ舵を切った国々の取組みを紹介して、合法化と言っても単一ではなく、また一筋縄ではいかない状況を明らかにする。そして、薬物規制⇒使用者疎外⇒密売組織利得⇒賄賂・差別⇒薬物規制といった不合理な麻薬戦争より、薬物合法化による使用者の“治療”や薬害予防に有限な社会資本を振り向けるべきだと結論づけている。

読後にジャズファンの一人として心に過ぎったのは、自死とされたビリー・ホリデーがこうした戦争の生贄であったことの無念さと、彼女が哀愁を湛えて歌うメロディーだった──I don’t know what love is.

(ま)

(2021年06月17日公開)