1966年6月に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」をめぐり、元プロボクサー袴田巖さん(84歳)の公判で一審・静岡地裁の主任裁判官だった熊本典道(のりみち)さんが11月11日、福岡市の病院で死去した。83歳だった。退官後の2007年に「私は無罪を主張したが2対1で有罪に決まった」と死刑判決の内幕を告白していた。

「告白」に感情を高ぶらせる場面も

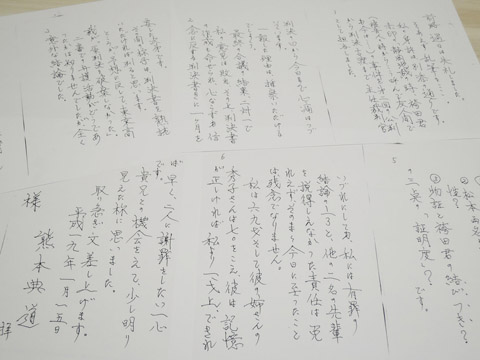

熊本さんが「袴田巖さんの再審を求める会」に自筆の手紙を寄せたのは、2007年1月のことだ。「判決の日から今日まで心痛はつづいています」と気持ちを吐露。合議の経過と自分が無罪を主張した理由を挙げ、「有罪の結論の3分の1と、他の2名の先輩(裁判官)を説得しえなかった責任は免れえず、そのまま今日に至ったことは残念でなりません」「できれば早く、(袴田さん姉弟の)2人に謝罪をしたい一心です」と綴っていた。

静岡で新聞記者をしていた私は同年2月、支援者に同行して福岡市で熊本さんに面会した。目の前に現れた小柄な男性は気難しそうな風貌で、どこか思い詰めたような雰囲気。その時すでに一審判決から40年近くが経過しており、判決内容の記憶が曖昧なところがあったのはやむを得ないとしても、話が脈絡なく無関係の内容に飛ぶ場面もあった。身元を証明するものを持っておらず、「本当に裁判官だった熊本さんなのか」と半信半疑だったことを覚えている。

ただ、この事件と袴田さんへの思いの強さは垣間見られ、「告白」の最中も声やしぐさにしばしば感情の高ぶりが表れていた(この時の詳しいやり取りは、拙著『袴田事件 これでも死刑なのか』〔現代人文社刊〕に収録しています)。

最初の印象は「私たちが裁かれている」

熊本さんは1966年12月に静岡地裁へ異動し、袴田さんの公判を第2回から担当した。改めて罪状認否をしてもらい、袴田さんがブスッとして「やっていません」とだけ答えて釈明しない様子を見て「おかしい」と直感。閉廷後に裁判長に「私たち3人(担当裁判官)の方が裁かれているんですね」と印象を語ったという。

袴田さんは逮捕から起訴まで1日平均12時間、最長で16時間超もの取調べを受けており、自白の任意性に疑問を持った。刃渡り13㎝ほどの小刀だけで、しかも単独で、4人を殺害できるのか。これだけの事件を起こす動機があったのか。逃走経路とされる裏木戸は留め金がかかっていたのに通れたのか──。精査するほどに疑念は募り、3人の裁判官による合議で熊本さんは「無罪」を主張した。

しかし、他の2人は有罪を唱え、説得を試みたものの実らず、判決は「死刑」に決まる。その理由として、熊本さんは「マスコミの犯人視報道の影響」を挙げていた。

主任の熊本さんは「無罪」の心証を持ちながら、対極にある「死刑」の判決文の起案を余儀なくされた。いったんまとめた「無罪」の文章を、全面的に書き直したという。抵抗の証しとして判決に「付言」を設け、「実体真実の発見」と「適正手続きの保障」の観点から捜査のあり方を厳しく批判。警察と検察による計45通の供述調書は、1通を除いて証拠採用しなかった。

言渡しは1968年9月。判決を聞いて「ガクッと肩を落とした袴田君の表情は忘れられない」と述懐していた。

心情に反する死刑判決が大きなトラウマに

自らの心情に反する死刑判決を書いたことが、熊本さんの大きなトラウマとなった。判決の半年後に裁判官を辞めて弁護士に転身したが、酒に溺れたり自殺未遂を起こしたりもしたようだ。「袴田君の一生を潰したことになる」との自責の念が常につきまとった。70歳を目の前に「一生重荷を背負ったままではいたくない。同じ世代の最高裁判事が現役でいるうちに」と考え、事実を公表しようと決断した。

判決に至る評議の内容を告白したことに対しては、読売新聞などから強い批判を受けた。裁判所法違反との指摘もあったが、裁判官が評議の秘密を明かしても法律上の罰則はなく、とくに退職後については守秘義務の規定自体がない。冤罪が疑われ続けた死刑事件だけに、熊本さんの告白に大きな公益性があったことは間違いないだろう。

告白後、袴田さんの第1次再審請求が係属していた最高裁へ陳述書を提出した。自分が起案した判決を覆すために再審開始を求めるという異例の行動だった。袴田さんが収監されていた東京拘置所を訪れ、面会を申し込んだこともあった。支援者とともに独自の支援活動を続けた。

裁いた側にも大きな傷

「袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会」事務局長の山崎俊樹さんは、2007年以降、熊本さんと交流を続けてきた。告白の意義をこう分析する。

「評議が分裂しており、死刑判決は多数決で下された事実が明らかになりました。冤罪に加担することを拒否した熊本さんの存在を、その後の救援運動に反映できたことは大きかった。新聞報道が裁判官の心証形成に影響し、熊本さん以外の裁判官は報道の刷り込みを受けていたことも分かりました」

しかし、酒に溺れた後遺症が残る熊本さんは、もはや法律家としての能力を発揮することができない状態だった。再審請求の有力な「武器」とはなり得ず、支援者として告白がもっと早ければとの思いを抱きつつも、山崎さんは「袴田さんに死刑判決を下した負い目を常に感じていたのでしょう。何かをしなければという思いと、何もできない現実。そのギャップが明らかに熊本さんの心の重荷になっていた」と推し量る。

「殺された4人の被害者だけでなく、裁いた側も裁かれた側も心に大きな傷を負った悲劇としか言いようがない。改めて捜査権力の凶悪な仕打ちと、それを支える日本の司法制度の残酷な存在を糾弾せざるを得ません」

最期まで事件のことを気にかけていたのか

熊本さんは体調を崩して、数年前から入院生活を送っていた。静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田さんと2018年に約50年ぶりで悲願の再会を果たしたが、病院のベッドに横たわったままだった。

亡くなる直前の11月3、4日、山崎さんは袴田さんの姉の秀子さん(87歳)と共に熊本さんを見舞った。最初は意識が朦朧としていたが、秀子さんが声をかけるとはっきり認識した反応を見せ、何かを言おうとしきりに口を動かしていたという。最期まで、この事件のことを気にかけていたのかもしれない。

(ライター・小石勝朗)

(2020年12月09日公開)