刑事被告人の勾留や保釈の要件に関する刑事訴訟法の規定は、犯行を認めないと身柄の拘束が長引く「人質司法」の原因になっていて違憲だとして、保釈請求を却下された経験を持つ4人が3月24日、国家賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。3カ月の間に4回却下された後に無罪が確定した原告もおり、心身に重大な被害を受け社会生活が壊されたとして、それぞれ国に110万円の賠償を求めている。弁護団によると、人質司法をめぐり刑訴法の違憲性を正面から問う訴訟は初めてという。

「虚偽の自白をすれば出られるのでは」と自問自答

原告の1人、看護師の淺沼智喜さん(35歳)は昨年3月、強制わいせつ容疑で青森県警に逮捕された。翌月に暴行罪で起訴されたが、逮捕時点から一貫して無罪を主張した。起訴後の4回の保釈請求はいずれも「罪証隠滅のおそれ」を理由に却下され、初公判後の7月に5回目の請求で保釈されるまで3カ月半にわたって身柄を拘束された。今年1月に1審で無罪判決を受け確定している。

淺沼さんはトランスジェンダーで専門医療機関に定期的に通院していたが、十分な治療を受けられなくなり、留置施設での入浴時や排泄時の配慮のない対応もあって著しい精神的苦痛を被ったと訴えている。また、共同代表を務めていた団体のイベントへの出演や、自身が製作した映画の上映会などの仕事をすべて中止せざるを得なかった。

提訴に当たってのメッセージで「不当な身体拘束の日々は孤独との闘いで、独房での生活は心身ともつらく、『地獄のような日々から一刻も早く逃れたい』『事実とは異なる虚偽の自白をすれば出られるのではないか』と何度も自問自答した」と告白した。

内定していた転職が不可能に、経営していた会社は倒産

訴状によると、このほか原告Aさんは2023年9月に不同意わいせつ致傷容疑で逮捕され、翌月起訴された。同年12月の1回目の保釈請求は却下されたが、2024年1月の2回目で認められ、半年後に1審で無罪判決を受けた(検察が控訴)。身柄拘束によって逮捕前に内定していた転職ができなくなった。

原告Bさんは2018年11月に詐欺容疑で逮捕された。翌月起訴され、2020年5月まで追起訴が重ねられた(その後、組織犯罪処罰法違反に訴因変更)。一貫して無罪を主張し、2024年12月に保釈を請求したが却下された。6年以上も身柄を拘束されたまま1審の審理が続いており、接見も禁止されている。経営していた会社は倒産し、多数の従業員を解雇せざるを得なかったという。

原告Cさんは2019年7月に覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕され、翌月起訴された。起訴後の2回の保釈請求は却下され、2021年11月に2審の有罪判決が確定するまで未決勾留が続いた。起訴時に出された接見禁止決定も、2021年3月の初公判まで解除されなかった。

抽象的な「罪証隠滅のおそれ」で保釈を否定

弁護団が人質司法の原因として特に問題視しているのは、裁判所が保釈を認めない根拠として多用している刑訴法89条4号だ。「保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」としたうえで、「次の場合」の1つとして「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」と定めている。

訴状はまず「抑留・拘禁の要件」を定めた憲法34条について「被疑者・被告人も含めたすべての者について身柄不拘束が原則であることを宣言した上で、その制約を『正当な理由』がある例外的な場合に限る旨を規定した」と読み解いた。

これに対し、刑事司法の現状は「自白して無罪推定を破った被告人については勾留せず保釈を認める一方で、防御権の当然の行使として事実を真摯に争っている被告人は勾留し保釈を認めない」との認識を示し、「勾留・保釈制度は実質的には自白強要の手段として機能しており、無罪推定原則はおろか黙秘権の保障までも形骸化させる」と強調した。裁判所の対応を「抽象的な『罪証隠滅のおそれ』を肯定し、保釈を否定する判断が繰り返されている」と批判し、刑訴法89条4号が「『人質司法』を生む原因」と断じた。

最高裁の統計(2018年)から、①勾留された人のうち、犯行を自白した場合の保釈率が31.6%だったのに対し、否認した場合は28.5%、②保釈された人のうちその時期が初公判の前だったのは、自白した場合が77.8%だったのに対し、否認した場合は41.8%——とのデータを引用。初公判の後の保釈では、公判前整理手続に付されると起訴から1年以上、身柄の拘束が続くこともあると説明している。

国会の審議で文言は修正されていた

訴状には、この規定が制定された当時(1948年)の国会での議論も記した。政府の原案は保釈請求却下の要件を「罪証隠滅の虞(おそれ)」としていたが、議員が「保釈はほとんど不可能」になると危惧したため「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」と現在の文言に修正された経緯を紹介した。政府も解釈として「誰が見てもその資料に基づけばだいたい罪証を隠滅すると認められる場合」と答弁していたことに言及した。

そのうえで今回の訴訟の原告が「『誰が見てもその資料に基づけばだいたい罪証を隠滅すると認められる場合』とは到底言えないのに、刑訴法89条4号を根拠に保釈請求が却下された」と主張した。

淺沼さんの場合、2回目の保釈請求の際に条件として自ら、①被害者や事件関係者との接触禁止、②被害者のいる場所から遠く離れた県にある実家での居住、③携帯電話の不所持——を出したのに却下されたが、初公判後の5回目の申請では同様の条件で保釈が認められている。初公判では被害者の証人尋問は実施されていないことから、被害者らへの接触可能性の事情はその前後で大きく変わっていないと見立て、「裁判所がいかに罪証隠滅のおそれを緩やかに肯定しているかを物語る」と分析した。

他の3人のケースも合わせて「否認をしていたり、黙秘をしていたり、共犯事件でさえあれば、自動的に保釈請求は却下される」と力を込め、「89条4号を根拠にした恣意的で極めて広範な人身の自由の制限が行われている」と立論した。

保釈請求却下の理由は「完全なブラックボックス」

保釈請求に検察が反対しても、被告人には反論する機会がないことも取り上げた。検察が裁判所に提出した資料を被告人は見ることができず、裁判所が却下した際の決定書にも根拠条項以外に理由が書かれないため、裁判官が具体的にどんな事実に基づいて罪証隠滅のおそれを認定したのかは「完全なブラックボックス」と非難している。

また、接見禁止の要件として罪証隠滅のおそれを定める刑訴法81条についても、①未決拘禁者は弁護人以外との面会は1日1組・10~15分に制限されるうえ、ずっと刑事施設の職員が立ち会っており、証拠の隠匿・破壊や口裏合せのための伝達をするのは不可能、②事件と接点のない家族を含めた一律かつ全面的な接見禁止決定が多くのケースで出ており、必要最小限度を超える制約を認める根拠になっている——として違憲だと訴えている。

訴状は最後に、人質司法に対して「国会、国連機関、実務に携わる裁判官、日弁連、そして国際人権団体から、繰り返し繰り返し(法改正を求める)同じ趣旨の指摘がなされてきた」とさまざまな取組みを列挙し、「それでもなお、裁判所の運用は一切変わることがなかった」と批判のトーンを上げた。そして「法律の規定自体に致命的な欠陥(違憲性)があるのが原因なのは明白だった」にもかかわらず、国会は「改廃等の立法措置を怠った」として国家賠償を求めている。

「裁判なき刑の執行がまかり通っている」

高野隆・弁護団長は提訴後の記者会見で「裁判が始まるより前に拘禁され、事実上の処罰を受けるという理不尽な状態が、戦後80年続いている。無実を主張するとその期間がなおさら延び、社会的地位や財産、家族、仕事、さらに健康まで奪われる。裁判なき刑の執行が21世紀の近代的民主主義国でまかり通っており、何とかしなければいけない」と提訴に至った動機を語った。

原告の淺沼さんも同席。自身の体験をもとに「人質司法によって無実でも(犯行を)認めたケースは多いと思う」との見方を示し、「被疑者・被告人にも人権がある。人権侵害はあってはならない」とアピールした。

◎著者プロフィール

小石勝朗(こいし・かつろう)

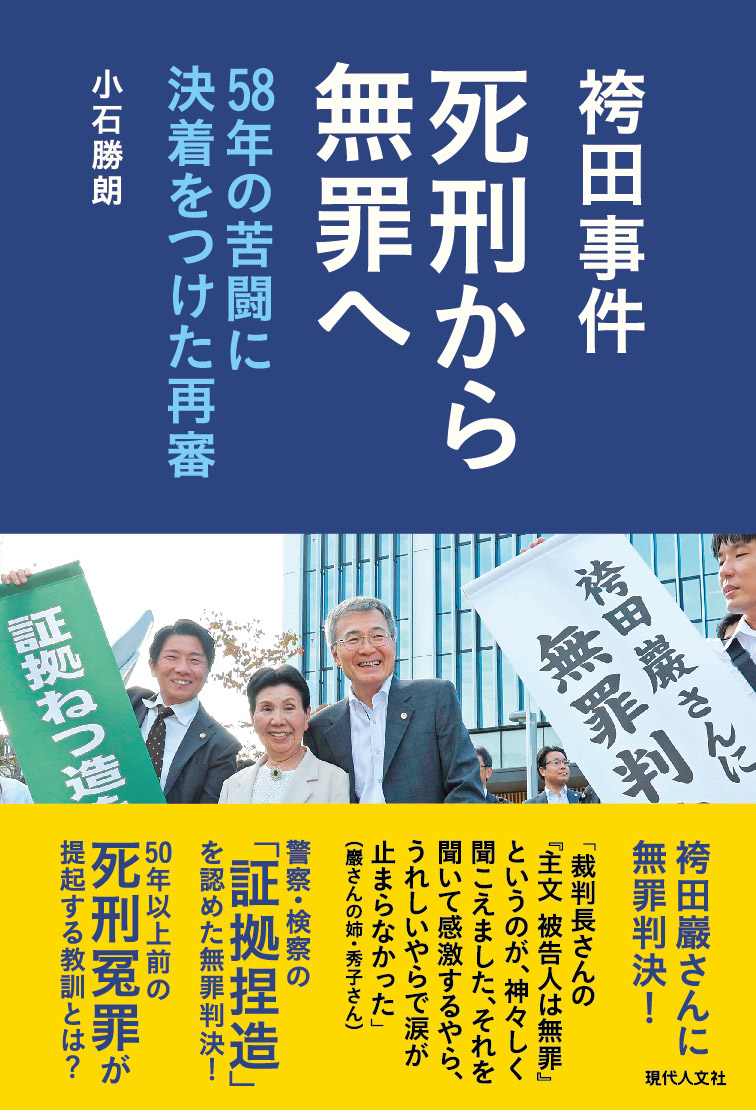

朝日新聞などの記者として24年間、各地で勤務した後、2011年からフリーライター。冤罪、憲法、原発、地域発電、子育て支援、地方自治などの社会問題を中心に幅広く取材し、雑誌やウェブに執筆している 。主な著作に『袴田事件 これでも死刑なのか』(現代人文社、2018年)、『地域エネルギー発電所──事業化の最前線』(共著、現代人文社、2013年)などがある。

【編集部からのお知らせ】

本サイトで連載している小石勝朗さんが、2024年10月20日に、『袴田事件 死刑から無罪へ——58年の苦闘に決着をつけた再審』(現代人文社)を出版した。9月26日の再審無罪判決まで審理を丁寧に追って、袴田再審の争点と結論が完全収録されている。

(2025年04月12日公開)