ふたりの邂逅(かいこう)

「もうこれは訴訟しかない。」

第1回の緊急事態宣言の時から議論の不在に強い違和感を持ち、メディアを含めた様々なチャネルで意見を発信していた倉持弁護士。「国会でもマスコミでも科学的な議論が行われないのなら、司法の場でやるしかない」、そう思っていたと話す。

「うまく工夫すれば、蟻の一穴じゃないですけど、風穴を開けられるような訴訟の仕方をできるんじゃないかと思ったんです。」

そして仲介者を通じて3月上旬、倉持弁護士と長谷川社長は出会った。倉持弁護士は弁護を引き受けたいこと、CALL4で訴訟費用を集めることなどを提案して、原告になってほしいと長谷川社長を説得した。

訴訟をすると決まったのは、3月18日。弁護団は提訴までの4日間で、一気に訴状を書きあげた。

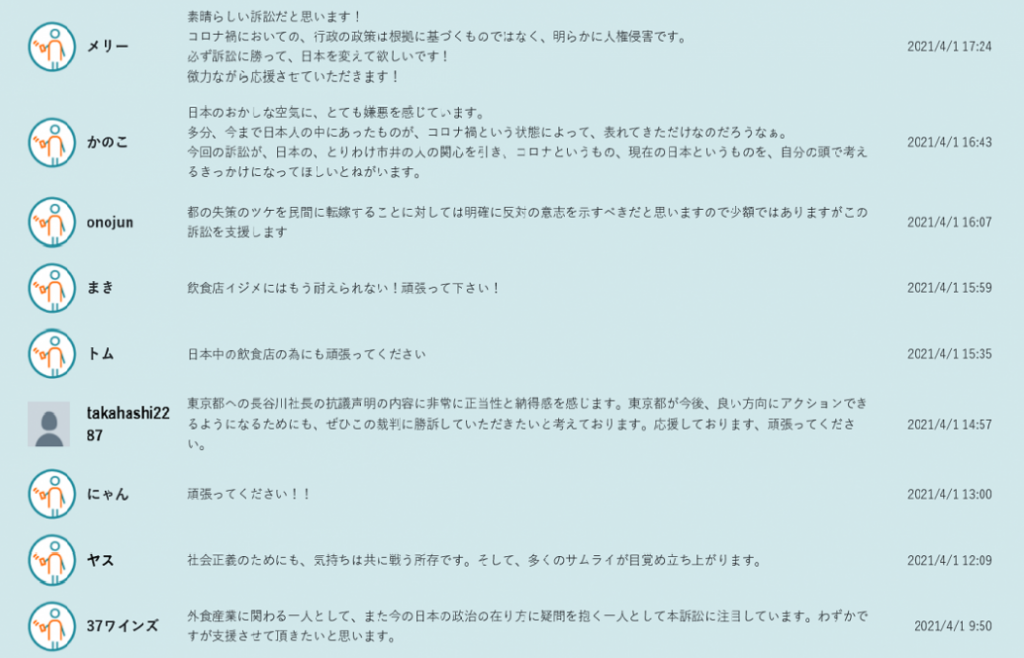

また提訴と同時に弁護団は、「コロナ禍でしわ寄せを受けている人、違和感を感じたすべての人が原告です」と、クラウドファンディングを呼び掛けた。瞬く間に熱意あるサポーターが大勢集った。

長谷川社長はなぜ、原告になることを決断したのだろう。「みんなのために立ち上がったのですか?」私が訊くと、社長からはこう答えが返ってきた。

「僕はそんな天使じゃありません。」

「支援してくださる形がもうあって、ここで乗らないと、死ぬときに絶対後悔して死んじゃうな、と思ったんです。もうそれだけです。」

科学的根拠を示す

注目の訴訟の第1回期日は、5月21日に決まった。しかし行政相手の訴訟の多くは最高裁まで進み、終結まで5〜10年かかると言われる。長い裁判の幕は、今上がったばかりだ。

「徹底的にやるしかないですよね。でも地裁の判断は大事です。」

そう話す倉持弁護士は、本訴訟のポイントを大きく2つ挙げてくれた。

1. 東京都は命令の科学的根拠や基準を、答弁書や準備書面でどう説明するか。憲法訴訟の立証の分担のルールとして、都には司法の場で説明責任が課せられる。

2. 憲法が「生きる法」として現に機能していて、政府の恣意的な権力の行使を制限し、国民の権利を守れるか。西洋から輸入した民主主義や立憲主義が、日本に本当に根付いているかを問いたい。

長く険しい闘いになるだろう裁判、しかし希望はある。予想した数を遥かに超えて集まり続けるサポーターたちだ。

サポーターからの寄付金の主な用途を尋ねた。

「やっぱり専門家の意見書です。」

憲法学者、行政法学者、感染症の専門家や医師、厚労行政や経済の専門家、コロナ特措法自体の違憲性を問うには、児童心理学者もあり得ますね、と倉持弁護士はスラスラと挙げた。

特措法や政策の妥当性を検証するのに必要な意見書や鑑定書は、「10本でも、20本でも出したい」という。意見書への謝礼は1本100万円になることもあるので、それだけでも現在の寄付金を使い切る勢いだ。

この裁判に専門知を結集させる。もちろん資金に応じて、その量や選択肢はさらに増える。

民主的に議論する

「きつくなればなるほど面白くなりますよ。」

そう溌剌(はつらつ)と話す長谷川社長が飲食店経営を始めたのは、大学中退後にバックパッカーで欧州を巡って帰国した23歳のときだった。「商売するっていっても何のノウハウもないし。小さな喫茶店を始めたんですが、選んだというか、やれることを始めたんです。」

それから50年弱、経営者として生きてきた。

「40過ぎてからかな、商売が少しずつ分かってきた。」そう話す社長にとっての経営の醍醐味は、多くの魅力ある人が効率的に集まる環境作りだ。

「人に喜んでもらうには、最終的には民主主義しかないんです。」

だから徹底した情報公開をすると同時に、物事を進めるには公開討論をもとにして、絶対に密室では物事を決めない。

「日本の経営者で、隠し事がないコンテストがあったら、俺、1位獲れると思う。」と笑う社長は、茶目っ気ある笑顔の持ち主でもある。

GD経営4原則には、「1. 言いたいことを言う権利」「2. 徹底した情報公開」「3. 必ず公開討論」「4. 決定プロセスに参加させる」とある。今回の時短要請に従わないことも、従業員と何度も話し合った上で決めた。

民主主義を経営の第一に掲げるGD社。一方、今のこの国はどうだろう。主権者の国民の声は軽視されてはいないか。

痛みを感じるすべての人に

裁判へかける期待、日本の社会が良い方向へ変わることへの願い……日々、サポーターから舞いこむ切実な声。それらをどう受け止めているのかを倉持弁護士に最後に訊いた。

「ありがとうございます。」

まず、倉持弁護士はサポーターへ感謝の言葉を口にした。そして、やや緊張した面持ちで言葉を選びながら続けた。

「いろんな思いを持っている人がいますから。ここに響いたなってそれぞれの人が思えるような発信や、訴訟の遂行の仕方をしていきたい。」

「全方位、全部、響いたっていうことは難しいかもしれないけれど、どこか人々が潜在的に持っている自由や人権への痛覚というか、そういうものに触れるような訴訟をしていきたいと思っています。」

裁判を通して、期待に応えたい。襟を正す思いだという倉持弁護士の不退転の意志を強く感じた。

個別のインタビューを終えると、倉持弁護士と長谷川社長は互いに軽く挨拶を交わし、やがて二人だけの会話を始めた。「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う。」まさにこのフレーズにおいて、二人は共に闘うことを選んだのだ。

未知に立ち向かう力

冬を越え、桜が散ってもコロナ禍は終息せず、聖火ランナーは走り、東京オリンピック開催への動きは加速し続ける──そんな混沌とした4月上旬に、このインタビューは行われた。

しかし、それぞれに信念を持つ二人の話を胸にした帰路、私の心は久々に晴れやかだった。そこにはコロナに対する考えの多少の差異や、経営と法という専門の違いを超えて、日本社会の民主主義のあり方を問いたい、その共通点で合意した、ひとつの連帯があった。

根拠の見えない号令は、私たちそれぞれの持つ差異を一時的には覆い隠してくれるのかもしれない。けれども、それでは連帯は生まれてこない。未知の感染症を乗り越えるという見えない道を、もしそんな号令に従って闇雲に進めば、私たちはいつかの時代のように間違った道にさえ迷いこんでしまうかもしれない。

国の政治のあり方を決める力は、国民にある。

私たちは憲法に保障される権利をよりどころに、科学的に、民主的に、せめても議論を尽くそう。配慮を重ねて押し黙るより、声を上げよう。長期的により良い道を進むにはそれしかない。この訴訟はそう告げて、私たち一人ひとりを鼓舞している。

(2022年05月28日) CALL4より転載