氷見事件は2002(平成14)年に富山県で起こった冤罪事件だ。

当時、タクシー運転手だった柳原浩さんは2つの強姦事件(1件は既遂、1件は未遂)の疑いをかけられた。同年4月、氷見署に任意同行された柳原さんは、まったく身に覚えのない事件を自白させられる。富山地裁高岡支部は同年11月末に懲役3年の実刑判決を下した。柳原さんは刑が確定した2002年12月から2005(平成17)年1月まで服役し、丸2年を刑務所で過ごした。

柳原さんは、その暮らしをこう語る。

「雑居房の暮らしは大変でした。とくに夜中にトイレを使ったりすると、匂いが部屋に充満するんです。すると同房者の恨みを買い、喧嘩を吹っかけられる。自分は絶対に喧嘩はしませんでした。何も考えないで暮らすしかない。自分は無実なのに、などと考えたらやってられないです。とにかく我慢するしかない」。

柳原さんの無実が露見したのは、柳原さんが刑務所からを出てから2年後の2007(平成19)年1月のことだった。

鳥取県警が強制わいせつで逮捕したOという人物が、富山県の一連の事件を自白し、さらに手口やDNAが一致したため、富山県警はOを逮捕。富山県警は真犯人の出現によって、柳原さんの誤認逮捕を認めるしかなくなったのである。

そもそも柳原さんが疑われた要素のひとつは、1件の犯行現場が、氷見市の山間部にある柳原さんの実家近くだったことにあるようだ。

ところがOは、日本各地の原子力発電所で働きながら、いわば渡り鳥のように各地で性犯罪を行っていた。

富山県警が、事件現場の近くに住む人間を犯人と想定して捜査を進めたこと、犯人が移動しているという視点を持たなかったことで、はじめから捜査は破綻していた可能性が高い。

犯人が見つかるわけがない捜査をする一方で、現場近くの、警察が「怪しい」と睨んだ人物を取り調べ「自白させればいい」と考えれば、取調べに無理な力が入るのは当然のように思える。

事件のことを知らない人間が疑われた場合、捜査全体の誤謬を見通すことなどできるはずがない。警察署に連れ込まれて、犯人と決めつけてくる捜査官に反駁する情報・理論・法的知識を持っている人もまた少ないのが普通だろう。

「どうせ誰も信じてくれない」。

おとなしい性格の柳原さんは、取調べや公判を通じて犯行を否認する気力を失ってしまった。

犯行現場の足跡と柳原さんの足のサイズがあまりにも違う事実。柳原さんが1件の犯行時刻に兄嫁と電話で会話していたとするアリバイを裏づける通話記録。1件の事件で被害者を縛るために使われたという金属のチェーンが見つからなかったこと。柳原さんが犯人でないことを示唆する客観的事実のほうが豊富であったにもかかわらず、捜査官と検察官は事実を無視したり隠蔽する。被害者が見たというサバイバルナイフは柳原さんの家にあった果物ナイフに、金属チェーンはビニール紐を鎖状に編んだものに変えられた。見つからなかった犯行時の靴は燃やしたことにされた。

そして裁判官が作られた自白調書をルーティーンワークとして鵜呑みにすれば、かくも簡単に冤罪が生まれるわけだ。

真犯人の出現に慌てた富山地検高岡支部は、柳原さんの事件について再審を請求。検察官は論告で「柳原浩さんは無罪」と述べ、富山地裁高岡支部は無罪を言い渡した。弁護側は取調べをした捜査官の証人尋問を請求したが却下。裁判官に冤罪が生まれた真相を追究するつもりなどないことが明らかになった。

再審の目的は、警察・検察・裁判所のミスを素早く清算することだった。 2010年9月現在、柳原さんは、国と県そして担当警察官と検察官を相手取り、富山地裁に損害賠償請求を申し立て、争っている。訴状によれば、逮捕された2002年4月から2009年4月までの7年間に、働けなくなった柳原さんが失った利益は3,440万3,952円。

違法な取調べと逮捕、違法な刑事処分により服役を余儀なくされたことに対する慰謝料は6,000万円。

弁護料は1割として1,000万円。

損害賠償請求の総額は1億440万3,952円。これに2002年4月からの支払い済みまでの年5分の遅延損害金を加えたものとされている。

原告代理人の一人である奥村回弁護士は言う。

「柳原さんの救済が第一ですが、一方、極端なことを言えば、請求金額は1円でもいいわけです。弁護士の立場から言うと、氷見事件の損害賠償事件を争っていることそのものが、全国各地で起きている違法捜査や冤罪への牽制になっていると思います。また、代理人として参加してくれた若手の弁護士の勉強にもなるし、多くの弁護士が被疑者の人権や冤罪を学ぶときに、実際に争っている事件があるのとないのではリアリティが違う。氷見事件はそういう意味で大切な事件なんです。柳原さんと一緒にがんばりたいと思います」。

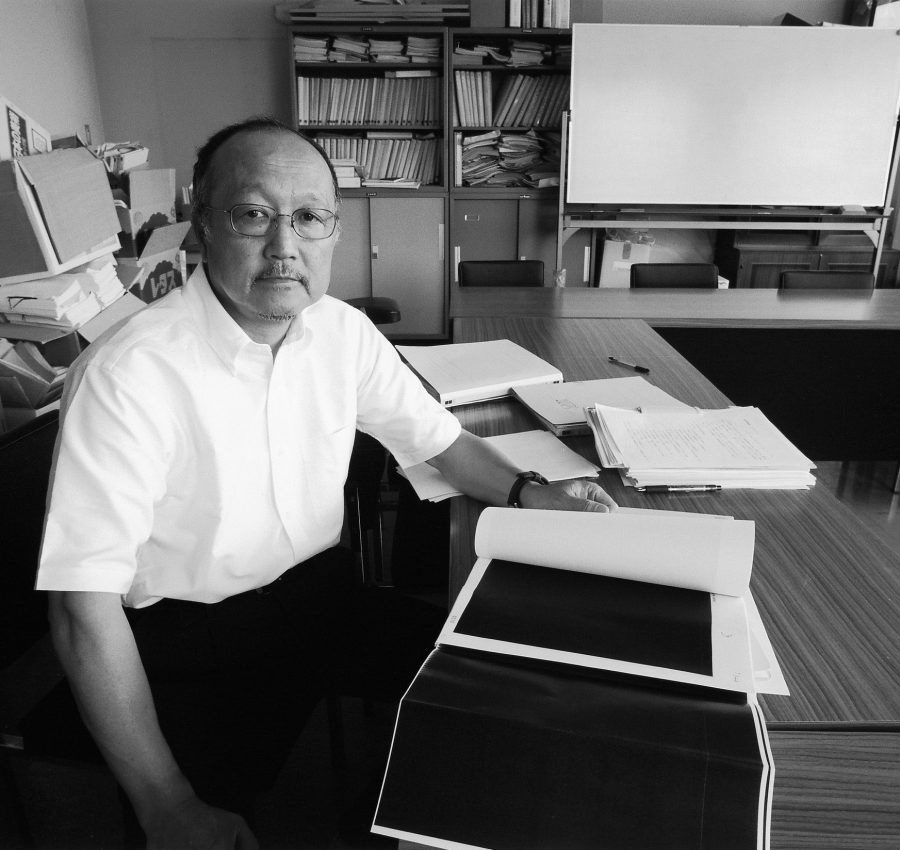

私は今(2010)年6月に富山県を訪ね、柳原さんの運転する車に乗って、事件の起きた氷見市周辺を旅してみた。

タクシーや観光バスの運転手を務めていた柳原さんのハンドルさばきは丁寧で的確だった。3日間つきあってみると、穏やかで優しい気持ちの持ち主である。しかし、犯人と疑われた2002年の春以降の9年間、柳原さんには仕事がない。冤罪をテーマにしたシンポジウムに出たり、前述した損害賠償請求事件の公判に出廷する以外はやることもないまま時間を過ごさねばならない。

あまりにも明白な司法の過ちによって、柳原さんは逮捕されてから刑務所に服役した過酷な5年間を失っただけではなく、その後の人生を立て直すという重い課題も背負わされている。

県や国の代理人はしぶしぶ損害賠償請求事件の公判に出て、形ばかりの防御をする。組織の後始末をする人たちはあくまで仕事であり、人事によって補充されるから、犯罪に等しいミスから生まれた自らの痛みは果てしなく希釈されて薄まっていく。

一方で、冤罪被害者は選んだわけでもない事態を回復するために人生を投げ打つ覚悟で闘っても、決して組織と対等にはなれない。

冤罪を回復する制度そのものが、個人が力尽き、諦めるのを期待するかのような不均衡を放置したまま維持されているように見える。

警察や検察、そして裁判所は、そうした自らの過ちが国民個人を傷つけたことに対する責任に対して、潔くそれを検証する機能を持ちえないのだろうか。そして冤罪被害者に対して自発的に人生の回復を手助けする部門を創設することはできないのだろうか。

いわば冤罪の後遺症ともいうべき柳原さんの暮らしぶりに触れて、私の心は重かった。

柳原さんが1日も早く安定した生活を取り戻されることを祈りたい。

(季刊刑事弁護64号〔2010年10月刊行〕収録)

(2020年03月27日公開)