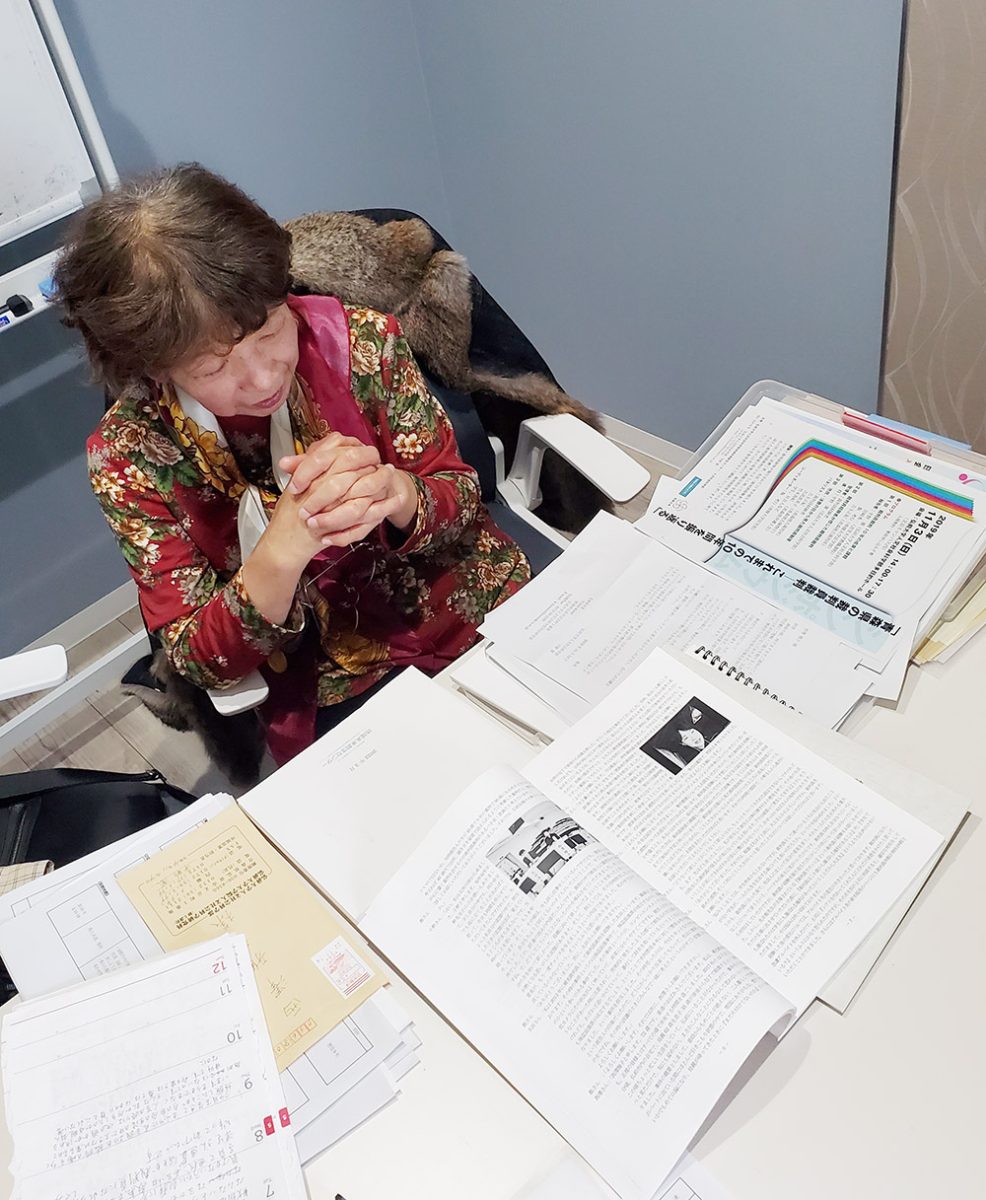

黙ってみていた——公判

補充裁判員の西澤さんは、法廷では一番後ろに座った。それでも、知っている法廷とは景色が全然違うなと思ったそうだ。

被告人がまっすぐ前に見える席で、35歳にしては若く見えるなと。傍聴席は4日間けっこう埋まっていた。殺人事件だからじゃないかしら? あと、被告人のお姉さんの顔は今でも忘れられないね。物凄く怒っていた。「二度と家には入るな」って。

被告人の姉への共感と被告人への「許さない」という気持ちが西澤さんを公判に釘付けにする。検察官、弁護人はどうだろう。

検察官は男女ペアで、特に女性検事が素敵な方で、シャキッとして偉くなりそうな感じだったよ。

弁護人は男2人で、慣れていないのかな? 被告人とのコミュニケーションがうまくできていない感じ。

やはりというより、この段階で弁護人に分があるパターンは聞いたことがない。では、評議室で濃密な時間を過ごす仲間のうち裁判員のほうから思い出してもらう。

20代から50代、リタイアしている人まで様々な年代の男女3人ずつ。県内でも新幹線では来れない(間に合わない)からって車で来てた人や休憩のたびに電話で仕事をしているような人もいて、そんなに忙しいなら来なければよかったのにって思った。

もう一人の補充の人が秋田出身で、秋田も雪国で、「雪の喧嘩って本当にあるんだ」って言ってた。

この裁判体には、判決後に驚きの出来事がある。楽しみはもう少し後にとっておいて合議体の要、裁判官の評価を聴いてみたい。

裁判長!! もう自己紹介の時から楽しくて、映画が大好きで、休みの日に八戸(県東端)まで車を飛ばして観に行くんだってさ。裁判員裁判が大好きで、どこ(の裁判所)へ行っても裁判員裁判をやりたいって。他の二人はどちらも女性だったけど、ほとんどしゃべらなかった。

紛れもなく裁判長の一人勝ちのようだ。この裁判長は私もお会いしたことがある方で、良い意味で裁判官らしくない人だ。とても魅力的で西澤さんが絶賛するのも納得できる。

では、公判の様子を聴いていこう。事実関係に争いはなく、量刑を考える裁判となる。

事情や状況はわかる気がする。普段から引きこもりで、たぶん(雪かきを)やるときとやらないときがあって、この日は何もやっていなかった。でも、炊飯器のスイッチは入れていたと弁護人から炊飯器の写真と一緒に主張があった。やれることはやっていたと言いたかったのかな。(被告人が)高校生の頃にお父さんを亡くしてしまって、生活が一変してしまったのかもね。

だけどさ、なんぼ法律変えても私の中では尊属殺人でしょう。それに、被告人のお姉さんが証言台に立ったんだけど、「自分の娘たち(被告人からしたら姪っ子)にどうしておばあちゃんが亡くなったのかを説明できないでいる」て、許さないというふうに非難していたのが印象的。擁護は一切していなかった。

被告人と弁護人とのやりとりがチグハグになって、騒ぐではないけれど、弁護人が「余計なことを言わなくていい」みたいなことを被告人に言っていたけれど、私は黙って被告人とお姉さんを見ていたの。

認めているという前提はあっても、被告人に有利な事情を探したくなる。証拠類はどうだろうか。

素晴らしいアクリルケースに入った包丁を見たよ。いやぁ立派な包丁でお母さん大きなお魚でも料理していたんだろうな、て思った。

傷口の写真は、カーディガンを着ている上からの写真で、血液そのものや実際の傷口は見ていない。けれど、被告人が「水道の水が流れるみたいに血が流れた」という言い方をしていた。座っていたお母さんの背中を刺したら、うまく骨の間をスウッと入っちゃった。失血死。でも、間違えて刺したにしても、その辺の座布団とかタオルとかで抑えるとかできなかったのかな? 呆然と見ていたって、ずいぶん長い時間その状態で、なんで行動できなかったのかな? でもすぐに通報していてもお母さんは助からなかったと思う。

報道によると、事件発生が18時30分頃、被告人本人からの110番通報が23時30分頃。約5時間の間、息絶えた母を前に被告人は何を思っていたのだろうか。

それでも親だよ——評議

誰も補充質問をすることもなく、検察官から求刑12年の論告と弁護人からは「寛大な判決を」という弁論があり結審した。舞台はここから評議室へと移る。その前に、気になる点を二つ聴いてみたい。

選任手続のときは、弟が車で送り迎えしてくれて。選ばれてからは大変だったけど電車で4日間通ったの。春だったから雪もなくて電車が遅れるとかはなかった。割と近いところに駅があるんだけれど、田んぼ道だから歩きづらくて、でも(毎日)終わる時間もわからないし頑張りました。そしたら、近所の人に見られてたみたいで、「なんで車でなくて電車なんか乗ってるの?」って聞かれて、本当にマジメに何も言っちゃいけないと思ってたからなんとかごまかしてたんです。

地域的に、かなり重度のクルマ社会だと思う。公共交通機関といっても都心部のような万能性は期待できない。前述のとおり、新幹線でも間に合わず車で通った裁判員もいた。西澤さんにとって、最寄り駅が近かったのは幸いだったといえよう。

評議室で、被告人のような人を津軽弁では、「やずなし、じぐなし、ほんずなす」というと言ったら、わかる人がいて笑ってた。南部地方(県東部)の人が多かったけど、みんな標準語で話してたよ。裁判長の話では、津軽弁の通訳をつけるときもありますって(笑)。

そして、地域性という観点では方言の問題。津軽弁一つとっても地域によってはまったく通じないこともあるそうだ。しかし、そんなことは杞憂だったようだ。一方で、あえて赴任先地域の方言を駆使して訴訟指揮を執る裁判官がいることも添えておく。ちなみに、西澤さんが口にした三つの津軽弁はいわゆる相手を軽蔑してからかう意味合いの言葉だ。

さて、互いを番号で呼び合っていた合議体の議論を覗いてみよう。

私は、絶対に許せないって思って(最初の模擬投票で)MAXの懲役年数を入れたの。でも、後からいろんな人の意見を聞いて、そうだよねって思えて少し恥ずかしいなって。

最初に、ある裁判員の方に「どこまで減らせるかな?」って言われたときの私のショックは……なんなのよって思ったよ。そうしたら、もう一人の人も裁判長に、「前例はどうなのか? どこまで減らしたら妥当か?」なんて聞きだして、その二人はできるだけ早く出てきてもらって社会の役に立ってもらいたいって言っていて、私は「エーッ出てこなくてもいいよ!」って。でも私あまりにも単純だったんだなって、そういう考え方もあるんだなって。単純すぎる自分にショックを受けた。もう、反省したの。だって、本当に罪と罰しか考えていなかったから。

最終的な評決権はないが、補充裁判員にもきちんと模擬投票する機会を設けるあたりさすが裁判長と膝を打つ。その裁判長と西澤さんの議論に注目したい。

子どもが親を殺すのは許せないって言ったら、「尊属殺人がなくなったのは遥か昔ですよ」って言われて、「それでも親だよ」って。私の母親は何を教えてくれていたのでしょうか? でも、それはショックでしたけど、また一つ利口になったなって思えて。

こんな感じでけっこうやりあったのね。他(の裁判員)がどう思っていたかはわからないけれど、裁判長と一番議論したな。おかげさまで、(裁判の)すべての時間を共有できて面白かった。

担当したすべての裁判員裁判で同じ運用をしているかどうかはわからないが、この裁判長の下で裁判員を務められることは幸運なことだと思う。もしも、評議に参加できなかったら、「せっかく行ったのに、つまらないんじゃないですか」と西澤さんは口をとがらせる。量刑検索システムについてはどうだろう。

評議室のホワイトボードに最初から張り出されていた。12年だったな。もう一人の補充の方ともこのくらいになるものなんだって。やっぱりそうなのかなって話してた。でも、情状酌量? それはないないって(笑)。

やがて、議論は収束し懲役11年という結論に行き着いた。判決公判に臨んだ西澤さんは、やはり傍聴席ではなく法壇の上からその言渡しに立ち会ったそうだ。

鍋を囲んだ裁判員——判決~裁判後

被告人は、暴れるわけではないけれど挙動不審というか変な動きをしていて、弁護人に諫められてた。「ずっと引きこもりで、周りから相手にされなかったのに、今になってこんなに大勢の傍聴人に見られて注目されているのが心外だ、納得いかない」みたいなことを言ってた。(母子家庭の)つらい生活だったことだけが頭にあったのかな、て思った。でも、やったことはやったんだから。

言い渡した懲役11年という判決はそのまま確定したそうだ。晴れて裁判員経験者になった西澤さんだが、裁判所を出る前にとても興味深い出来事があった。

裁判員の一人が「ほうとう」だったか「いとこ煮」だったかを家から持ってきて、判決の後にみんなで評議室で鍋を囲んだの。裁判官たちはあとでいただきますって。そこで、「お疲れさま」、「終わるね」って感じで、真逆の意見を言ってた人たちとも打ち解け合って。

驚きと同時に嬉しさのこみ上げる展開だ。前作『裁判員のあたまの中』に収録された識者コメントの中で、杉田宗久元裁判官(2013年12月25日没)がイタリア参審員制度の研究調査でフィレンツェに出張した際、裁判官や参審員たちが判決後に、ワインや家庭料理を持ち寄って評議室で一杯やるという話を聞いたと書かれていた。その日本版が青森の地で実現していたのだ。足りないのはビールくらいか。西澤さんも文句なしで頷く。

刹那でも楽しい時間を過ごして青森地裁をあとにした西澤さんだが、もう一つ面白いことが起こる。

近所の人に見つからないようにコソコソと帰ってきたの。帰ってきて着替えも済んでいないときにピンポンって(チャイムが)鳴ったの。そしたら町会長が玄関にいて、「なんでこの頃いなくてどこ行ってた?」って聞かれて、「裁判所に行って裁判員やってた」って言ったら、「もう言わないで! 大丈夫、大丈夫、誰にも言わないから」って(笑)。

そんな(言ってはいけない)ことないんだって言ったら、「はあ……」って(笑)。昼も夜も居ないし、一人暮らしだし、みんな心配してるってきてくれたの。

行く前はしゃべったらいけないというのが頭にあって、裁判長が何度か説明してくれて、だんだんわかってきて、悩んでいた自分がバカみたいって思えて。地元の集まりのときに、「実はね、裁判員裁判に選ばれてね」って話すと、「それは大変、私には無理!」と言っていた人たちが、(話聞いた後は)ほぼ100%「行ってみたい。どうやったらなれるの?」ってなるの。「そんな簡単には行けません。なんたってくじ引きだからね」と言うと、「そうなんだー」って(笑)。

青森だから、弘前だからではない。西澤さんが築き上げてきた信頼関係と古き良き共同体としての機能が彼女の生活圏に強く深く根付いているのだろう。彼女が周囲に話すたびに「やってみたい人」が増える。裁判所は裁判員裁判に参加したことだけでなく、制度普及貢献への感謝状を贈るべきだ。

当初は、夢のお一人様生活を邪魔されたくなかったけれど、いざ行ってみるとちょっともったいなくなって、せっかくだからやってみたいと思えるようになった裁判員。あらためてどんな感想を抱くだろうか。

事件の後ろにどんな事情があるのかわからないじゃないですか。裁判員やったからそう感じるの。(事件を)新聞で見たときは本当にその筋書きしかわかってなくて、まさかそういうことに参加するとは思ってもいなかったし、判決が出たときに私たちの意見が通ったんだなって思えた。素人だけど嬉しかった。補充だから何もしなくていいのかなって思っていたらとんでもない(笑)。

でもね、やっぱり単純な殺人と親を殺すのは違う。親殺しは絶対に許せない。お母さん、どんな思いで亡くなったのかと思うと……。

幼少期から骨身に通してきた「親や子どもを殺してはいけない」という価値観は至極当然であり、人間だからこその普遍的な本能なのだと思う。

裁判員制度そのものについては? 特にもう一度機会が巡ってきたらどうだろう?

いいと思うよ。(本当は)ある程度知識のある人がやったほうがいいのかな? でも、くじだし……。今回は、暇だったから行った(笑)。でも、その時じゃないとできなかった。(看護に明け暮れていた)10年前だったら絶対に行けない。

次に来たらね、行きますよ! 1回やってリハーサル済みだし、守秘義務はネックじゃないというのがわかったから。娘にも、「お母さんは行かないわけがない」と言われているし。でも、(死刑事案だったら)死刑とは書けないだろうね。無期懲役かな。つらいね、どうしよう……。

つくづく裁判員に選ばれる人というのは、そのタイミングとなるべき理由が備わっていて、文字通り巡り合わせに導かれるものなのだな、と深く感じ入った。判決後に鍋を囲んだ仲間たちとは残念ながらその後の交流はないそうだが、一番意見が対立した人とはもう一度会ってみたいと言う西澤さん。いつかLJCCの交流会の場でその方と再会する日がくることを願っている。

(2024年12月8日インタビュー)

【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】

・第1回 プロローグ

・第2回 よそよそしい4日間(味香興郎さん)

(2025年03月14日公開)