4 制度検証型

次に、米国諸州で行われている制度全体について司法過誤(誤判)を引き起こす原因を調査し、その対策を立てるために実施されてきた調査委員会について紹介したい。

⑴ 米国各州の取組み

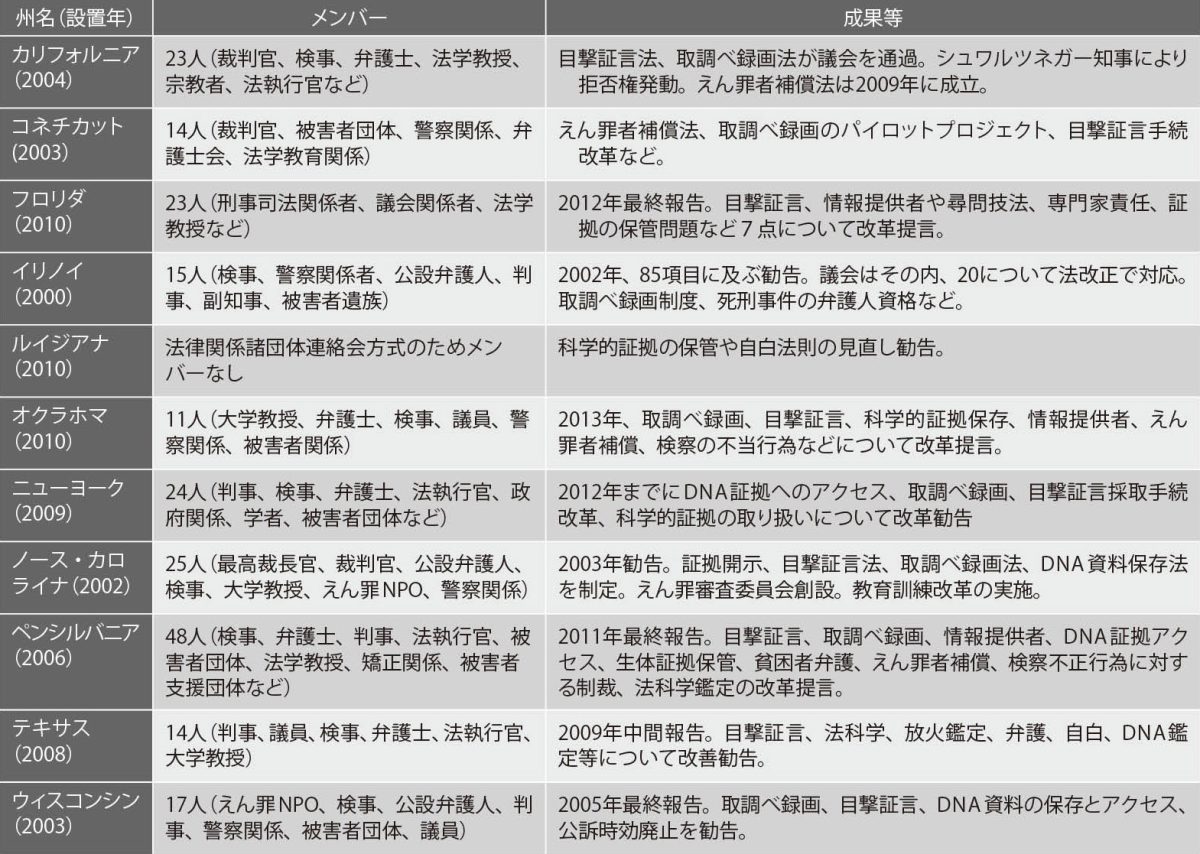

米国諸州では、2000年代に入って誤判事件や死刑冤罪が相次ぐ事態を受け、刑事司法を見直す動きが起こり、様々な委員会が立ち上げられた(表1)。その設置形態は政府や議会が主導する方式(たとえばイリノイ州[1]など)が主であったが、NPOが主導した州(たとえばルイジアナ州)もあれば、官民が協力して実施する州(ノース・カロライナ州)もみられた。

表1 米国各州の調査委員会の一覧

個別事件が契機となったにせよあくまで制度全体を見直すという目的が掲げられるところが特徴である。とはいえ、個別事件が契機となった以上、諸州のそうした誤判事件の誤判原因として認識された問題が見直しの課題と挙げられているので、最終的な改善勧告という「成果物」を見る限り、事件調査型と同様の機能を果たしたというべきであろう。

各州の委員会の構成メンバーを眺めると、裁判官、法執行関係者や弁護士、法学教授などは必ず含まれているが、それ以外に冤罪事件当事者や犯罪被害者、宗教家や教育関係者、議会関係者、矯正関係者など州によって若干異なりを見せている。委員会のメンバー数は少ない州で11人、多いところで48人だが、中間値は20人強である。

改革課題としては、冤罪原因の代表的な目撃証言の採取手続、取調べの録音録画、取調べの方法や同房者証言の規制、科学的証拠の保存保管義務、誤判発覚後の賠償問題、法科学の利用規制などが共通して見られる。

いずれの州の委員会も集中して議論を重ねて勧告に至っていて、しかも諸州の議会もそうした議論に応えて立法に結び付けているところが多い。

⑵ ノース・カロライナ州の誤判対策委員会

では、官民が協力して誤判原因の究明から対策まで検討し、多くの改革実現にこぎ着けたノース・カロライナ(以下「NC」と略)州の取組みを紹介しよう[2]。

NC州は米国南東部に位置する州であり人口は1,000万人強。西にアパラチア山脈、東に大西洋に挟まれていて、東海岸の交通の要所となっている。州都はシャーロットで、あまり知られていないが米国ではニューヨーク市に次ぐ金融の街であり、大手銀行が本店を置いている。人口の7割を白人が占めるが、大統領選では共和党と民主党が拮抗してきた。

今回の大統領選でも「激戦州」と呼ばれ、最終的にトランプ氏が制している(CNN報道によれば51対49)。同時実施された州知事選では民主党候補が勝利するなど保守一色というわけではない。

NC州では、1990年代、犯人識別供述の誤りで誤認逮捕されたロナルド・コットン氏の雪冤[3](イノセンス・プロジェクトによるDNA鑑定による)など誤判事件が相次ぐ結果となり、当時の州最高裁長官だったビバリー・レイクの呼びかけで、2002年11月、NC州刑事司法制度調査委員会が設置された。メンバーには30人ほどの委員が集められ、裁判官、検察官、警察関係者、弁護士、被害者団体代表、冤罪事件支援NPO関係者、コットン事件捜査主任、コットン事件弁護人、コットン事件の犯罪被害者であるジェニファー・トンプソン-カニーノ氏、法学者などであった。委員はボランティアとして参加し、交通費や諸経費のみ州犯罪委員会が支出した。

2年間にわたる討論を経て、委員会は以下の4つを重要事項として勧告答申した。①冤罪の救済申立(再審請求)を審査する独立した審査機関の設置、②犯人識別供述の取得手続の整備、③生体証拠の保管義務づけ、④殺人事件取調べの全過程録画、である。これ以外に、同州では死刑囚であったアラン・ゲル氏が2004年に再審で無実となったが、無罪方向証拠が隠されていたことが原因であったので検察官手持ち証拠の開示が問題となっていた。

NC州議会は、①について2006年に再審審査委員会(North Carolina Innocence Inquiry Committee)を設置し、独立した機関による二段階の審査プロセスが整備された[4]。②についても全米で初めて成文法として2007年に「目撃証言法」が制定され[5]、③について「科学的生体証拠アクセス法」[6]が、④についても「取調べ録音録画義務化法」[7]が同年に定められた。検察官の手持ち証拠についても、2004年、重罪事件に関する「検察官手持ち証拠全面開示法(オープンファイル法)」が全米で最初に定められている[8]。

2010年2月17日、NC州の再審審査委員会を経た初めての無罪判決が言い渡された。1991年に起きた殺人事件で有罪判決を受けていたテイラー氏は、ノース・カロライナ州のイノセンス・プロジェクトの支援を受けて同委員会に再審請求を行い、2009年に委員会から再審開始決定を受けていた。同氏の無罪判決の報を聞いた、誤判究明委員会を主導したレイク長官は、「わたしがこれまで聞いた中で最も幸せなニュースだ」と感想を漏らしたという。

【「下」につづく】

*本著作物を、複写・印刷・転載・翻訳・頒布する場合は、こちらから事前に著作権者の許可を受けてください。

【関連記事:リレー連載「袴田事件無罪判決を読む」】

・第2回 再審無罪判決に隠れた奇妙な判示(浜田寿美男)

・第1回 袴田事件無罪判決を受けて——自白「ねつ造」と静岡県警の拷問捜査(指宿 信)

注/用語解説 [ + ]

(2025年03月26日公開)